我25岁时,曾经有40多天在中国西北四处游荡。

这是一次大开眼界的旅行,我接触到了形形色色的各路人物。但最让我印象深刻的是,从一个地点到另一个地点之间的旅程。不到新疆不知中国之大,很多时候我一整天都坐在老式的公共汽车上,慢慢穿行五六百公里,沿途可能只有戈壁、沙漠、胡杨林或野生动物。

对很多人来说,这可能是单调乏味的旅程,但我沉醉其中。仅仅是每个沙丘之间的细微差异,都能引发我的持久兴趣。更不用说夕阳西下时回望后窗,那一条细细的公路线带给人的喜悦感,以及前方村镇所带来的期待。

我现在才知道,对一切未知的世界,我都抱有深深的好奇。这也许是一种天性,我也一直自认为不可能找到同道。所以,一个人的旅行对我是一种常态。

六年前,当我开始探索那场大地震时,也抱有同样的心态。后来,《南方人物周刊》对我的报道用了这样的标题:汶川地震与一个人的火山。我认同“一个人”所传递的感觉,如果要更精确地描述,我希望把“火山”改为“旅程”。在把《汶川地震168小时》一页页烧在映秀公墓后,我觉得地震以及媒体这一页已经翻过去了,并踏上了教育的新旅程。

两年多过去了,和一群少年的密切接触让我决定改变主意。也许,一群人的旅程也有其美妙之处。

如果有人对世界的奥秘仍然保有近乎童真的好奇,我愿意和他一起走上一段。我也希望这是他的旅程,而我,只是一个陪伴者。我所期望的,只是未来那无数的可能性。这种可能性就藏在那些少年心中激发出来的火花,以及埋下的种子里。

我无意规划他们的人生,但在内心也保留着一点憧憬。当新旅程即将展开时,我曾这样描述他们的未来:“一名泉源学生将会有很多兄弟,富有灵性。他懂得学习,并在其中寻找到乐趣。通过探索和互相帮助,他能明白造物主的创造中所蕴含的很多道理,无论是物质、空间、生物还是人、社会。这种能力让他能对付许多挑战很大的考试和检验。

他会造房子,做家具,生产粮食,种菜,养鸡鱼羊,制作美食和手工艺品,收拾出一个美丽的花园,并让房间变得十分舒适。

他身体健壮,热爱自然,享受户外生活,并能在自然中很好地生存和生活。同时,也能享受精致生活,能够策划和安排一场精彩的聚会、一次成功的公益活动或商业营销活动。

他能辨别人心,知道如何说话和沟通,对语言、文字和逻辑运用娴熟。

他知道自己对这个世界负有责任,不会沉迷在个人的世界里。当需要他的时候,他会挑起重担。

他未来也许是一名律师、记者或建筑师,是一家公益组织的创始人、校长、企业家或政治活跃分子。也会是一个魅力女子的好丈夫、很多孩子的好父亲。”

与后来一份更正式的招生说明“如果你”比较而言,我更喜欢这个代表“初心”的描述。这个描述意味着旅行的目标是由学生来确定,并在这个过程中发现和成就他们自己。

我也无意去扮演超人,试图改变很多东西。因为我清楚地知道这不是一次冲刺,需要带着温和、建设、包容、实效的态度,尊重旅伴的想法和选择,才能走得更远。如果说要改变什么,那也是和无数有着同样改变之心的人一起,成为压垮一个庞大沙堆的一粒粒沙子。

行走的建造

虽然大学毕业后的第一份工作就是做高中物理教师,但不到一年的经历让它更像一次“客串”。此后的岁月里,我一直身处媒体和商业领域之中。20年后,教育新旅程的起点于2011年的最后一天在北京展开。那时,我已经决定为人生轨道改变一个方向,新的领域要符合“有意思、有意义”的标准,而比较了公益、写作等之后,我选择了教育,加入原《校长》杂志(现《新校长》杂志)。那一天,我泡在北京的中央教科院书店,将两层楼面的书籍翻遍,最后挑选出一百多本打包运走。几天后,我将跟随这些书的步伐,前往江苏茅山脚下的一个村落。

加入杂志时,我提议成立一个机构:中国教育创新案例研究中心。名头虽然响亮,但只有光杆司令一个,这倒是符合我“一个人旅行”的习惯。当回归教育,我对一切有关教育的形而上“口水”都不感兴趣,我只是迫切想知道,在中国教育的一线,就是学校和课堂里,正在发生什么?在此前的媒体生涯中,我注意到对教育的无数批判文字,但我相信在如此庞大之中国,在20多万所中小学中,一定有不为人知的暗火在涌动。它们的光芒微弱,无法照亮更大的范围。而我想知道,这些火光是如何发出,火种又该如何传递。

这些缺乏新闻价值的信息一直被永无止境的体制争论,或“虎妈”“狼爸”之类的新奇观念所掩盖。它们散布在各个角落,我要做的,就是找出它们。在教科院书店里,我将仅仅谈论理论的书籍弃之一边,专心寻找提及具体学校的内容。无论它的创新多么微小,哪怕只是改变一朵小红花的形状,都会被我收入怀中。这些信息将成为这次旅行最有价值的“攻略”和“路书”。

2012年1月3日,正式告别北京前往江苏句容。杂志社在那里的茅山脚下有一个编辑部,同时在筹备建设校长村。这个山清水秀的地方符合我对新旅程的一切期待。经过紧锣密鼓的搜索,创新案例的清单在不断加长。这些创新被细分成教学法、校本课程、教师培训、文化与管理、活动与德育、家校关系等诸多主题。在获得了近300个线索之后,实地考察在2月开始启动。此后的三个月,我在江苏、上海、山东、北京、河南、湖南、广东、重庆等地的学校穿行,听课、交流、观察。

(左上:山东杜郎口中学;左下:河南许衡中学;右上:河南永威中学;右下:湖南许市中学)

虽然谈不上是爱丽丝梦游仙境,但这次旅程和西北之旅一样让我大开眼界。在2012年4月的一篇博客中,我记下了当时的感受:“我的兴趣和时间都已放在一些新鲜的事情上,比如听课。近20年没进课堂了,这十几天走了好几个省,听了十多堂课,和一些校长面谈,见到了无数充满活力的少男少女。那些形形色色的课堂可真有趣,师生之间的课堂对答更让我惊讶。

下午,在河南许衡中学的一堂初二思想品德课上,围绕‘珍惜学习机会’的主题讨论正热烈进行,在自由发言阐述理由环节,一名学生站起来大声说:‘学习好挣钱才多!’我不知道这算好还是坏,进步还是后退,这不是我关心的东西,我很欣喜听到了来自学生内心的声音。老师看起来默许了这种表态,接着,有人便提出了要好好学习的其他古怪理由。

数学、语文、英语、生物、计算机、思想品德、音乐、历史等等,我在不同的课堂轮换着听课,像一个饿坏的人面对满桌佳肴狼吞虎咽。

这是开始,在每一堂课上学习和领悟的东西都会成为未来某本书、某所梦想学校的砖瓦。每天的行走就是建造,这感觉真不错。”

关于创新案例研究的成果,最初的设想只是一套工具书《卓越学校指南》,里面会分门别类呈现各个主题下的创新案例。任何创新做法都有它适用的前提,但面对相似的问题,各种不同角度的思维和解决方案一起呈现时,能给有志于创新者提供巨大的借鉴意义。

不过,在3 个月的旅行中,我为那些创新而欣喜,也同时感到可惜:它们分散在不同的学校,彼此隔绝。当一个校长在为某个教育难题苦思苦想的时候,在几百公里外的另一个校长,可能已经找到了一个有效的创新手段。

一个念头由此开始渐渐出现:如果这些创新做法汇聚到一个教育平台上,会发生什么?这个带点浪漫甚至疯狂的想法一旦出现,就不可能从脑子里去除了。就像此前所有旅行的动力一样,对未来无数可能性的深深好奇,开始让教育的新旅程有了新方向。

是的,需要办一所新学校。

第一批旅伴

寻访告一段落,2012年5月底,在茅山的一个村子里租下一栋房子后,新学校的构建正式启动。

(左上:山清水秀的茅山脚下;左下:冷水涧村区位图;右上:农家楼房;右下:门前的稻田)

每天,一边整修老房子,一边开始寻找学生。为了增加吸引力,也为了减少教学压力,这所新学校起初定位成新高考训练营,首批招生对象为高三学生或复读生,限额8名——因为那所房子只能容纳8名学生住宿。在微博发出消息,向朋友征集,以及印出招生简章在周边村镇发放。不过,这番举动毫无成效。没有人相信这个只有一名老师的训练营,至于简章提到的“集全国课改名校创新教学法为一体”,也没有哪位家长关注。

一个月的徒劳无功之后,招生要求不得不更改为面向所有高中学生,终于有人来报名了。这个男生祖籍浙江,但已定居句容春城镇,刚在南京读完一年职业高中。为了让录取显得正式一些,我拿着一份面试问题清单向他逐一发问。不过,我早已打定主意,只要他愿意来就录取。同时,只要有一名学生,这所特别的训练营也将开张。幸运的是,他愿意来。那时我还不知道,他也将成为第一个毕业的学生。

此后,另一名准备在南京读职业高中的学生也愿意在开学前来试读。我的一位在贵州开展公益助学的朋友向她的几名长期受助生推荐,有三名初中刚毕业的学生也愿意一试。开学一个月后,一名贵州学生听了同学对训练营的描述之后,收拾行李径直奔了过来。这六名学生就是新旅程的第一批旅伴,训练营也有了自己的名字“泉源”——激发内心力量,开启心中泉源。

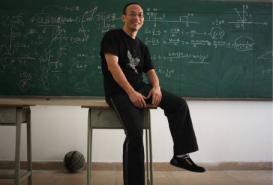

(2012年8月20日开学第一天。后排左起为贵州学生资助人罗莉,老师张良,学生王启亮、舒译乐。前排左起为学生王启祥、王兴江、倪子超。)

从一年高考训练营变成三年能力训练营,我并没有做好充足的准备。但是,一些框架性的东西已经确立,它们体现在当时的一份说明中:“1000天,广泛而平衡的学习内容;

做中学,任务驱动型学习,以能力培养为目标:任务设置—问题生成—知识获取—策略生成;

探究性学习,融基础性知识于探究过程中,以承担各类任务的实验室为核心建立学习体系,实验室要具备平台、流程、生成、分享、积累等基本要素;

一个实验室代表一个学习和训练平台——可能是一间教室、一个操作平台、一个工作场所、一块田、一家网店、一个微博账号等;

一个实验室可容纳多门课程,有相对固定的组织者和管理体系。从必修开始,逐步实行选修制度;课程即能力。再造课本。”

两年多过去了,训练营从江苏搬到重庆,再到广州,学生从6名到18名,再到80多名。老师从1人到3人,再到20多人。那些最初设想的学习形态在不断变化,但并不妨碍一群人的旅行。

“伟大的探险者手中没有地图,只是心中有一条路。”